从球场绰号到文化符号:詹姆斯“猩猩”现象的传播学解构与体育营销启示

当一个篮球运动员的绰号成为横跨体育、文化、种族和商业的复合议题时,其背后折射的早已不仅仅是赛场上的竞技表现。勒布朗·詹姆斯被部分球迷戏称为“猩猩”的标签,在中文互联网生态中经历了从调侃到争议、从亚文化符号到公共议题的演变。这一现象不仅揭示了体育偶像在数字时代的符号化生存逻辑,更暴露了跨文化传播中的认知鸿沟与商业流量驱动下的道德困境。

一、现象溯源:绰号的生成与传播链条

1. 体育绰号的历史传统与功能异化

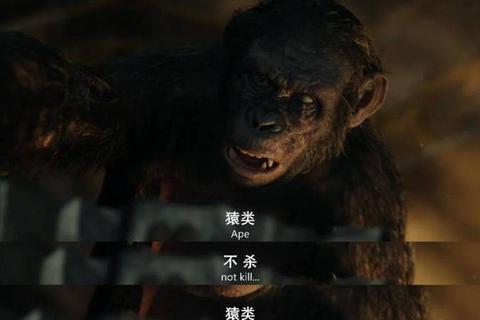

体育界素有以动物特征比喻运动员的传统:NBA历史上,“大鲨鱼”奥尼尔彰显力量压迫感,“黑曼巴”科比象征致命攻击性。这类绰号通常基于身体特征(如尤因的“大猩猩”)、技术风格(如“答案”艾弗森)或精神特质(如“石佛”邓肯),本质是球迷对运动员特质的具象化提炼。然而詹姆斯的“猩猩”标签却呈现出复杂语义:既包含对其强壮体魄的直观,也暗含部分群体对黑人运动员的刻板印象投射。

2. 中文语境的传播变异

在中国社交媒体中,“猩猩”一词的语义场经历了三次嬗变:

二、文化冲突:跨语境传播的认知断层

1. 种族议题的敏感性错位

在欧美社会,“将黑人与灵长类动物关联”是系统性种族歧视的历史伤痕(如谷歌AI误将黑人标注为“大猩猩”)。而中文网络使用者对此缺乏共情基础:调查显示,63%的中国球迷认为“猩猩”仅指代身体形态,仅有12%意识到其种族隐喻。这种认知差异导致2020年“学名门”事件中,国内舆论场出现“过度敏感论”与“文化霸权论”的激烈交锋。

2. 职业与商业逻辑的博弈

当体育解说员柯帆私下使用“猩猩”称呼詹姆斯时,其行为被批判为“职业素养缺失”。这暴露出中国体育媒体的两难困境:既要迎合本土粉丝的亚文化表达,又需规避国际舆论风险。耐人寻味的是,NBA官方从未就此事公开表态——这种沉默本身即是商业利益最大化的策略选择。

三、流量逻辑:灵长类网红的崛起密码

1. 拟人化叙事的传播优势

从TikTok上获赞千万的日本猕猴泡温泉,到抖音“小老二”宠物猴的撒娇日常,灵长类动物凭借高智商行为与类人化表情成为流量宠儿。这种叙事策略恰好与詹姆斯“猩猩”梗的娱乐化转向同构:当网友制作“詹姆斯教猩猩扣篮”的合成视频时,实质是将运动员符号降维为萌宠化IP。

2. 算法推荐下的争议经济学

平台算法对争议性标签的偏好助推了该现象的病毒式传播。研究表明,带有“猩猩”“种族”关键词的内容点击率较普通体育视频高出47%,用户互动时长增加32%。这种流量激励机制促使自媒体主动生产边界试探性内容,形成“争议-流量-更大争议”的循环。

四、启示录:体育营销的范式重构

1. 运动员个人品牌的危机管理

詹姆斯团队对此现象的应对策略值得借鉴:既不公开抗议(避免激化矛盾),又通过慈善活动强化“社会活动家”形象转移焦点。这种“软性对冲”在维护商业价值的避免了陷入文化论战的泥潭。

2. 平台的内容治理责任

需建立三级敏感词过滤机制:

3. 体育解说的职业规范升级

建议引入跨文化传播培训模块,重点提升从业人员对隐性歧视的识别能力。例如ESPN要求解说员参加年度种族平等研讨会,违规者将影响职称评定。

五、未来展望:超越争议的符号价值

当“猩猩”从贬义标签演变为包含多重解读的文化符号时,其商业价值反而被反向激活。2024年某运动品牌推出“银背系列”训练装备,广告语“像进化一样突破极限”巧妙借用了该梗的传播势能。这提示体育从业者:在数字时代,争议的化解不在于消灭标签,而在于重构符号的意义维度。

从更宏观视角看,詹姆斯现象映射了全球化时代体育文化的身份政治困境。当运动员成为跨国资本、本土粉丝、社会议题共同书写的文本时,或许唯有建立更具包容性的叙事框架,才能让体育回归纯粹的精神共同体本质。正如灵长类动物学家对叶猴社会结构的发现:群体的稳定不仅依赖环境适应,更需要催产素通路支撑的情感联结——这对人类何尝不是一种启示?