在职业体育的璀璨星河中,很少有人的名字能像“慈世平”一样充满矛盾与传奇——他曾是NBA赛场上最令人畏惧的防守悍将,也曾因暴力事件成为众矢之的;他选择用“世界和平”作为姓名,却在职业生涯后期不断探索身份与使命的边界。这场跨越二十余年的蜕变,不仅是一个球员的成长史,更折射出体育精神与社会责任交织的深刻命题。

一、暴烈之始:原生环境与早期性格塑造

罗恩·阿泰斯特(Ron Artest)的童年如同一部纽约皇后区的生存实录。出生于1979年的他,成长于皇后桥社区——一个毒品与帮派暴力横行的贫民区。家庭破裂、经济拮据与社区暴力交织,让阿泰斯特从小深陷心理困境:8岁时因躁狂症状接受心理治疗,医生建议通过篮球释放压力。

关键成长节点:

二、生涯转折点:奥本山事件与身份危机

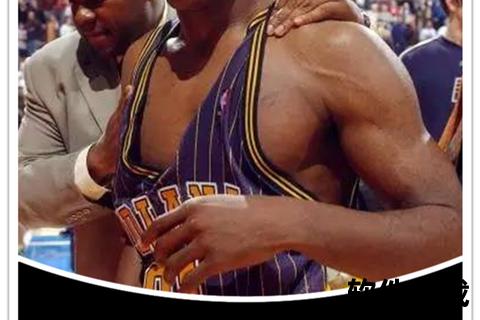

2004年11月19日的“奥本山宫殿斗殴事件”彻底改变了阿泰斯特的公众形象。这场NBA历史上最严重的球员与球迷冲突事件,导致他遭遇86场禁赛和500万美元罚款。

事件影响分析:

1. 职业生涯重创:从步行者队核心沦为联盟“问题球员”,交易价值大幅下跌。

2. 心理反思契机:禁赛期间,阿泰斯特开始接触冥想与心理学,尝试理解暴力背后的情绪根源。

3. 公众形象重塑需求:媒体将其塑造为“反例”,促使他寻求突破固有标签的方式。

三、更名之谜:从符号变革到价值重构

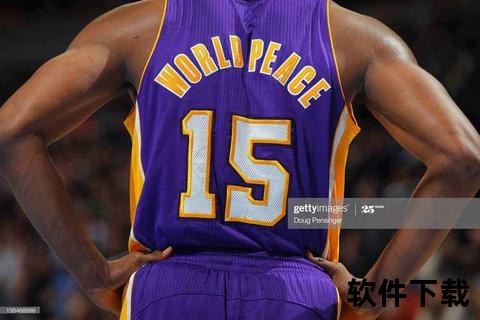

2011年9月,阿泰斯特向洛杉矶法院提交更名申请,将法定姓名改为“Metta World Peace”(慈善·世界·和平),这一举动引发全球热议。

更名背后的三层逻辑:

| 层面 | 具体表现 |

|-|--|

| 个人救赎 | 通过名字切断与“暴力阿泰”的关联,象征与过去和解 |

| 社会表达 | 借助NBA平台传递反暴力理念,例如参与社区反欺凌活动 |

| 商业策略 | 制造话题度维持职业生涯关注度,尤其适应湖人队“好莱坞式”的曝光文化 |

更名后的矛盾性:

四、终极蜕变:家庭、公益与姓名再定义

2020年,他再次更名“Metta Sandiford-Artest”,将妻子姓氏融入姓名,标志着从公共符号向家庭价值的回归。

蜕变路径解析:

1. 家庭关系的稳定化:与妻子玛雅·桑迪福德的婚姻成为情绪管理的重要支撑。

2. 公益事业的深化:

3. 文化身份的融合:中文名“潘大福”与其熊猫主题球鞋,体现对中国市场的文化尊重。

五、体育社会学的启示:暴力、救赎与商业逻辑

慈世平的案例为体育产业提供多重思考维度:

互动讨论:名字能改变一个人的本质吗?

欢迎在评论区分享你的观点:

和平之路的未完待续

从皇后街区的暴力阴影,到NBA总冠军的荣耀时刻,再到公益事业的践行者,慈世平用更名作为自我革命的起点,却用二十年的行动证明:真正的蜕变不在于符号的更迭,而在于持续的价值创造。正如他在退役采访中所说:“和平不是名字,而是每天的选择。”

(本文部分历史影像资料可访问[NBA官方档案馆]查阅,慈世平公益项目进展详见其个人基金会官网。)

引用来源: